機能性ディスペプシア (Functional Dyspepsia: FD) は、上部消化菅の機能的な障害1) によって引き起こされる疾患の一つです。胃潰瘍など器質的な異常がないにもかかわらず、腹痛、吐き気、食欲不振、胃もたれなど、胃や十二指腸に由来すると思われる症状が慢性的に続きます。 内視鏡検査などで明らかな器質的疾患が確認できない場合に診断されます。

以前は「神経性胃炎」とか「胃神経症」などと呼ばれていましたが、機能性消化管障害(脳腸相関障害)の国際的な疾患分類(ROME Criteria)にしたがって、今日では 機能性ディスペプシア(機能性胃腸症, Functional Dyspepsia, FD) と呼ばれるようになっています。「機能性身体症候群」の中核疾患の一つでもあります。

世界の中で日本人は、どちらかというと内向的・神経症的傾向があり、胃の機能的異常が多いとされています。調査にもよりますが、機能性ディスペプシアは日本の一般人口のおおよそ1-2割程度とされ、比較的ポピュラーな疾患といえるでしょう。

尚、近年は胃の病変におけるピロリ菌(H. pylori)の重要性がわかってきており、ピロリ菌の有無は確認しておく必要があります2)。

機能性ディスペプシアは、症状の特徴や病態によって以下の2つに分類されています。

・食後愁訴症候群(PDS:postprandial distress syndrome):食後のもたれ感や早期飽満感を主症状とするもの。

・心窩部痛症候群(EPS:epigastric pain syndrome):心窩部痛や心窩部灼熱感を主症状とするもの。

我々の研究グループの胃の内受容感覚についての研究3)によると、どちらかというと食後愁訴症候群の方が末梢性(胃の過敏性など)、心窩部痛症候群の方が中枢性(心理的要因や感覚過敏など)の機序が大きいと考えられています。

典型的なケース

50代の主婦Fさん(架空のケース)

夫の糖尿病が悪化した3年前から、食後に心窩部(臍の上あたり)の痛みと不快感、胸やけ、倦怠感を自覚。食事は、朝はお腹がはった感じがしてあまり食べられず、昼は少し食べ、夕方になるとほぼ普通に食べられますが、何となく不快感は続いています。

近医で胃カメラ検査を受けましたが、胃には異常が見られず、軽い逆流性食道炎と診断されました。医師からは生活指導と薬(胃酸分泌抑制薬)が処方され、一時的に症状は改善しました。

しかし半年ほど前から再び心窩部の症状が現れ、食事量も減って、家事も以前ほどできなくなってきました。そこで再度受診したところ機能的な問題が大きいとされ、心療内科に紹介されました。心療内科で行われた問診・診察の所見や、短期検査入院での胃の機能検査などにより、機能性ディスペプシア(心身症)と診断されました。

夫は家業を営み少々独善的傾向があり、Fさんはこの夫との生活において負担を抱えていました。表面上は夫に従っているものの、内心では不満を抱えています。ただ、もともと不満などを人に話すことは少なく、周囲からは「とてもいい人」と言われています。

医師からは、胃酸分泌抑制薬に加えて胃の運動機能を改善する薬が処方され、食事や運動の記録をつけること、自律神経の安定を図る生活習慣の改善が勧められました。入院中は症状が軽快していましたが、退院後には再び心窩部不快感が生じるなど、症状の波が続いています。

心身医学の視点:機能的病態

本ケースは、夫の糖尿病が悪化した3年前から、食後に心窩部の痛みや不快感、胸やけを訴え始めました。胃カメラで異常がみつからなかったことから、胃の潰瘍や癌などは否定されますが、食道に食道炎がみつかりました。

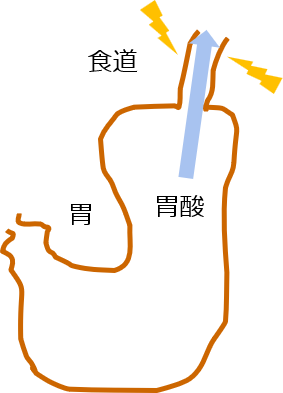

胃酸を含む胃の内容物が、胃から食道に逆流することで食道に炎症が生じる疾患を「逆流性食道炎」といいます(左図)。

逆流の要因として、胃の構造的問題、食べすぎ飲みすぎなどの食習慣や肥満などに加え、胃の機能的異常も関与します。このケースでは食べすぎなどはあまりなく、胃の動きの低下や胃酸の過分泌が疑われます。

胃の動きは主に自律神経の副交感神経である「迷走神経」によって調整されており、ストレスなどの影響で迷走神経機能が低下すると、胃の運動機能が低下します。胃酸分泌には自律神経のほかに内分泌系(ホルモン)なども複雑に関与します。自律神経や内分泌系は、脳の視床下部や大脳辺縁系が調整しており、ストレスによってこれらの働きが乱れます。

逆流性食道炎と診断されたことと、胃の検査結果や症状などを考え合わせると、慢性的なストレスによって胃の運動機能低下や胃酸の過分泌が生じやすい状況にあったと推察されます。胃の運動機能低下は、心窩部の不快感、食欲低下などに、胃酸の分泌増加は胸やけなどにつながります。

胃酸分泌抑制薬や胃運動機能改善薬がこれらの機能的病態に有効ですが、それだけでは十分でなかったり、一時的に改善しても何らかのきっかけで繰り返してしまうケースがあります。このような場合は心身症としての評価や治療が重要で、本ケースでも「機能性ディスペプシア(心身症)」と診断されています。

心身医学の視点:心理的背景

本ケースの心理面では、夫の糖尿病の悪化が契機となったこと、退院後の増悪や夫への内心の不満などから、夫との関係性が鍵を握ると考えられます。糖尿病の食事療法をFさんが担うことでの負担が引き金になったことは容易に想像できます。

一方、Fさんは不満を表出することが少なく、感情の気づきや表出が苦手な傾向(アレキシサイミア傾向)が伺えます。どちらかというと自身の感情を抑え込むような傾向は、迷走神経機能などを介して消化管などの機能に影響すると考えられています4)。このようなケースでは、自分がどのような感情をもっているかに気づくことがまず重要です。

本ケースでは、比較的独善的な夫に「表面上従うことで適応しようとしている」とみることもできます。しかし、身体はうそをつけません。自身の感情に向き合わずに抑え込んでしまった結果、意識下の感情プロセスから機能的異常につながってしまったと考えられます。

このような感情対処のクセに気づくだけでも、薬物療法がより効きやすくなり、症状の改善につながることがあります。このケースでは、薬物療法や入院での環境変化によって一時的に症状の改善がみられていますが、どういう機序で症状が(一時的でも)改善したのか、心身相関の気づきのきっかけにすることも重要といえるでしょう。

まとめ

この症例からわかるように、機能性ディスペプシアは身体の機能的病態に心理的なストレスが密接に関与します。心理的要因の直接的な関与のほかに、生活習慣という「行動」を介して関与するケースもあります。たとえば、過食・偏食・飲酒は習慣的な「行動」ですが、その背景には多くの場合、ストレス発散などの心理的要因があるのです(「行動」の背景には「心理」がある)。

治療として、まずは消化管機能の改善や症状の緩和を目的とした薬物療法や、生活習慣の改善が重要です。心身症としての機能性ディスペプシアでは、その背景にある心理的因子(ストレス)の関与の理解、自己の感情に気づくこと、ストレス対処、自律神経のバランスを取るためのリラクセーションや、場合によってはバイオフィードバックなどが推奨されます。心と身体は密接に関連しており、心身両面からの心身医学的なアプローチが重要です。

(Kanbara K, Psychosomatic Labo/ LABs Psychosomatic Medicine, https://psychosom.net/functional-dyspepsia, May. 2025)

1) 「器質的障害」と「機能的障害」

- 器質的障害: 胃炎や気管支炎などの「炎症」や癌をはじめとする「腫瘍」など、物理的(物質的)に異常が捉えられる障害のこと。レントゲンやカメラなどの検査で検出できることが多い。

- 機能的障害: 器質的な異常がなく、従って通常の医学的検査をしても異常が見つからないが、その動きや働き(機能)が障害されているもの。

2) 一部のピロリ菌 (H. pylori) 陽性者においてはFD症状の改善にH. pylori除菌治療が有効で、除菌成功後半年~1年経過してFD症状が消失または改善している場合はH. pylori関連ディスペプシアとして厳密にはFDと区別される。

3) Yoshida et al. BioPsychoSocial Medicine 17:35, 2023

4) アレキサンダー 心身医学 (Alexander 著, 末松訳, 学樹書院 1997) などによる。